트랜스휴먼

'우유 2개'…할머니가 위험하다는 신호[남기자의 체헐리즘]

밤 11시부터 새벽 5시까지, 홀로 어르신 집 앞에 '안부 묻는 우유' 400개 배달해보니…우유 2개 이상 쌓이면 '위험 신호', 고독사도 막지만, 움직이기 힘든 어르신에겐 유일하게 영양 챙기는 식사이기도

남형도 기자2023.03.04 08:58

편집자주|수습기자 때 휠체어를 타고 서울시내를 다녀 봤습니다. 불편한 세상이 처음 펼쳐졌습니다. 직접 체험해 깨닫고 알리는 기획 기사를 써보기로 했습니다. 이름은 '체헐리즘' 입니다. 체험과 저널리즘(journalism)을 합친 말입니다. 사서 고생하는 맘으로 현장 곳곳을 누비겠습니다. 깊숙한 이면을 알리고, 그늘에 따뜻한 관심을 불어넣겠습니다.

"이건 오르막길도 아니에요. 진짜 오르막을 아직 못 보셔서 그렇지. 여긴 운전 못 하면 안 돼요."

빙긋 웃으며 운전대를 쥐고 있던 사람, 김태용 점장(55). 그는 매일유업 성동·광진 우유대리점 점장이면서, 이 특별한 우유 배달을 10년 넘게 해왔다고 했다. 배달할 사람 명단도, 주소도 전혀 안 보고 종횡무진 골목길을 누비던 그의 차가 이내 멈추었다. 휙 하고 빠르게 내려 차 트렁크를 열더니, 능숙하게 손에 우유 여러 개를 끼고선 계단을 성큼성큼 올라갔다. 발걸음이 빨라 황급히 쫓아갔다. 새벽 기온은 영하 10도, 헉헉거리자 입김이 훅 뿜어져 나왔다.

"102세 할머님이 사시는 집이에요. TV를 저렇게 틀어놓으셔요. 소리가 좀 크죠? 귀가 어두우셔서…"

그리, 그와 함께 홀로 사는 어르신들 안부를 우유로 묻고 있었다.

우유 2개가 쌓이면…괜찮은지 확인한다

혼자 사는 삶, 그러니 도무지 알 길 없는 죽음. 그 마지막 흔적이 너무 복잡하고 진해서 상념에 잠겼었다.

그 외로운 죽음을 알아차리는 게 '우유'다. 실제 지난 1월 25일, 서울 송파구에서 최모 어르신이 숨졌다. 배달됐던 우유가 주머니에 쌓여 있었다. 어르신이 우유를 빼지 않았던 거다. 그걸 본 배달원은 그 집에 무슨 일이 생겼단 걸 알았다. 고독사가 길어지지 않았다. 우유로 안부를 살펴서였다. 쌓인 우유가 1개면 주의, 2개면 위험 신호란다.

밤 11시, 커피를 마시고…우유를 차에 실었다

"이게, 일이 힘들어요, 기자님. 그냥 1~2시간만 하시고 가세요. 중간에 대학로에 내려 드릴게요."(김 점장)

"저 이거 끝까지 하려고 미리 잠도 자고 왔는데요."(기자)

그 말에, 적당히 취재하고 가라던 이의 너털웃음이 터졌다. 어르신 우유 배달은 아무리 빨리해도 새벽 5시에 끝난단다. 밤새 고생할 걸 걱정해 배려하려던 거였다. 괜찮다고 몇 번이나 말하고 나서야 배달 준비가 시작됐다.

계단 수십 개 오른 '달동네'…우유를 집 앞에 놓았다

숨 가빴다. 정신없었다. 처음 간 종로 창신동 달동네는 좁고 어둡고 경사가 대부분 심했다. 차가 덜컹거리고 멈추고 또 '부우웅' 출발하고 다시 멈추는 게 한없이 반복됐다. 그 진동에, 차 안 컵홀더에 꽂아놓은 커피를 흘릴까 걱정될 정도였다. 배달할 집은 아예 다 아는 듯, 빠르고 정확하게 멈췄다. "다 외우는 거냐"고 물으니, 김 점장은 "그럼요, 배달 명단 보면서 하다간 밤새도 다 못 한다"고 했다.

그 발걸음이 무척 빨랐다. 쫓아가기도 숨 가빴다. 계단이 많아, 많게는 수십 개씩 오르기도 했다. 헉헉, 거리며 뒤따랐다. 다 오르면 집을 향해 또 빠르게 움직였다. 문에 걸린 보라색 우유 주머니가 보였다. 우유가 없어졌는지 살피고, 챙겨간 우유를 다시 넣었다. 한 손에 많게는 4개씩 갖고 움직였다.

언덕 많은 동네는, 유독 일주일에 한 번 넣어달란 부탁이 많단다. 동네 특성도 있단다. 김 점장은 "자기 집 위치가 어떤지 아시니까, 미안해하며 자주 오지 말라는 것"이라고 했다. 언덕을 다 오르고, 빌라 5층 계단을 또 오르며 그 배려에 안도했다. "평소 운동 많이 되시겠다"고 하자, 김 점장은 "아주 끝장난다, 돈 벌면서 운동한다"고 웃었다.

"우유를 안 뺐어요, 확인 부탁 드립니다"

저절로 알게 되어서 더 그러지 않았을까. 우유를 배달하며, 그 집에 사는 이가 누구인지를. 익명의 누군가가 아는 이가 되는 순간, 그 안부는 더 깊이 물을 수밖에 없을 터였다.

"북촌에 사시는 한 할머니는 잠이 없어요. 여름엔 바깥에 나와 계시거든요. 그럼 제가 그래요. '어머니, 제가 돌아가실 때까지 우유 넣어 드릴 테니 오래 사세요'라고요. 그럼 '야, 나 지금 102살인데 뭘 오래 살어?' 그래요(웃음)."

새벽 3시, 24시간 무인 카페에서 고단함을 쫓고

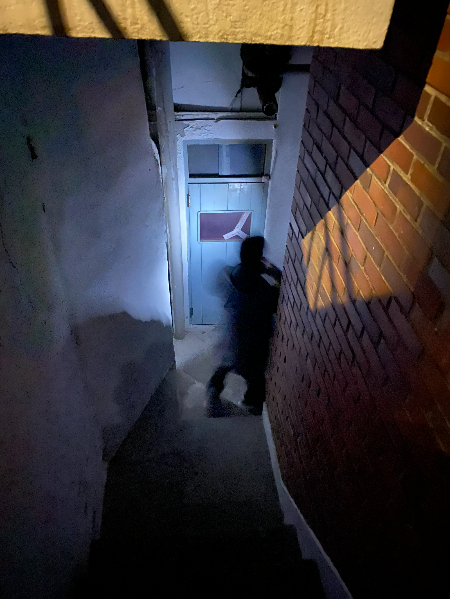

어느 반지하 빌라에 다다랐다. 흔한 불빛 하나 없어 컴컴했다. 계단이 위험할 듯싶어, 핸드폰 조명을 켜서 김 점장의 앞길을 비춰주었다. 우유를 넣고, 아침에 확인할 누군가를 상상하며 돌아섰다. 지대가 높아 야경이 잘 내려다보였다. 허리를 쭉 펴고 또 발걸음을 재촉했다. 어느 집을 지나칠 때쯤엔 '웡웡' 하고 개 짖는 소리가 들렸다.

"혼자 배달하실 땐 더 졸음을 버티기 힘드실 것 같은데…어떻게 하세요?"(기자)

"헤드폰 끼고 음악도 듣고요. 제가 원래 음악 전공했거든요. 헤비메탈도 많이 듣고, 클래식도 많이 듣지요."(김 점장)

기다리는 어르신 300명…작은 우유 한 팩의 '무게'

식사를 배달해줘야 한다. 그래서 맘대로 아프지도 못한단다. 10년 동안 몸살로 토할 듯 아파 쉰 것 말고는 배달을 거른 적이 없단다. 코로나19 예방접종도 4번 다 맞았다고. 이걸 누가 대신 해줄 수도 없다고. 심지어 이런 얘기까지 들려줬다.

"오토바이 타다 택시가 들이받아서 넘어졌었어요. 갈비뼈가 금 가서 전치 4주가 나왔지요. 근데 입원을 못해요, 배달해야 하니까. 보험사 직원이 전화왔어요, 왜 입원 안 하냐고. 통원 치료해야 한다고 했더니 보험 사기꾼인 줄 알더라고요(웃음). 그래서 그랬죠. '나를 기다리는 어르신이 300분이 넘는데 어떻게 입원을 하겠어요'라고요."

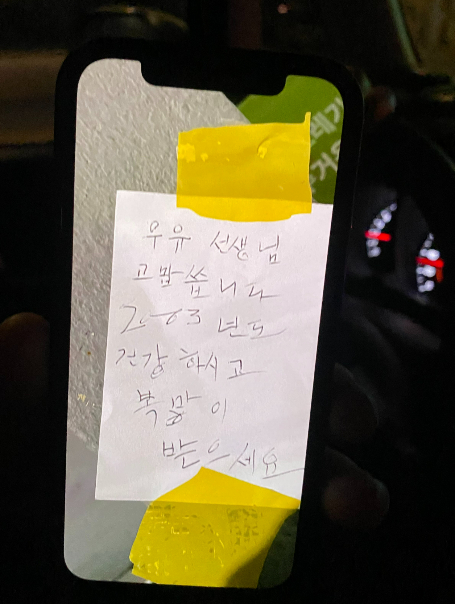

"우유 선생님, 고맙씁니다. 2023년도 건강하시고 복 많이 받으세요."

새벽 4시에 종로구 이화동의 마지막 집으로 갔다. 86세 할머니가 산단다. 일찍 일어나 우유를 기다린다고 했다. 그런데 우유주머니가 걸려 있지 않았다. 김 점장이 현관문을 두드렸다.

"우유 왔어요, 어머니. 주머니는 왜 안 다셨어?"

그때 알았다. 그 두드림은 걱정이었단 걸. 안녕하다란 말은 어쩌면 노년에 가장 필요하니까. 어제와 오늘이 달라지기 쉬우니까. 다행히 할머니가 집에서 나왔다. 두근거리던 숨이 편안해졌다.

"아유, 미안해요. 자꾸 이렇게 (주머니 다는 걸) 까먹지, 점점."(할머니)

"뭐 어때요, 안 걸어놨으면 내가 두드리면 되지(웃음). 근데 아직도 아프셔? 자꾸 살이 빠지시네."(김 점장)

"자꾸 다리에 쥐가 나고 이쪽이 말라가면서 아프네. 다릴 못 걸으니 죽겠어."(할머니)

그리 15분을 이야기하고 난 뒤 비로소 알았다. 할머니가 새벽에 기다린 게, 비단 우유만이 아니었단 걸. 돌아서는 내 손엔, 할머니가 괜찮다는 데도 애써 건네준 샛노란 귤 하나가 쥐어져 있었다.

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>